Lo que necesitas saber:

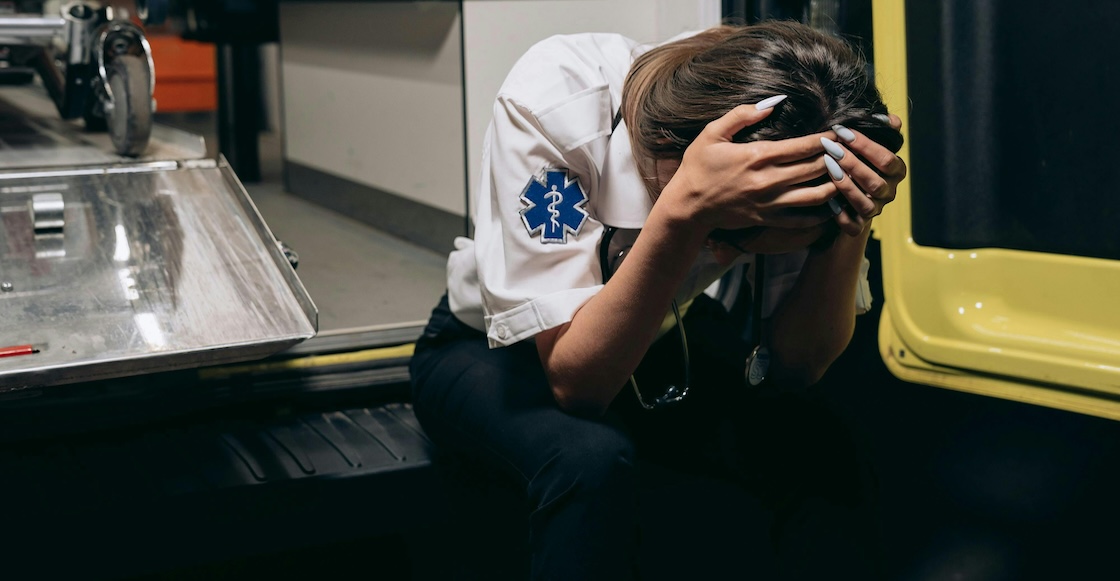

Existe un un burnout silencioso en la llamada burocracia de calle o médicos, médicas, enfermeras y personal administrativo.

Existe un desgaste físico, mental y emocional —un burnout silencioso— en hasta el 90% de la denominada “burocracia de calle”.

Es decir, médicos, médicas y enfermeras de primer contacto, policías o de personal administrativo contratados y laborando en condiciones precarias; este es un problema invisibilizado y son las otras víctimas de un sistema de administración pública con grandes obstáculos para superar.

El burnout silencioso del servicio público “de a pie”

Arturo, quien prefirió dar un nombre ficticio para Sopitas.com para proteger su identidad, es un joven que, como muchos otros, ingresó a laborar al servicio público con la esperanza de aportar desde su formación profesional al desarrollo del país.

Sin embargo, su paso por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México se convirtió en una de las experiencias laborales más devastadoras de su vida.

Contratado para desempeñarse en un área operativa, Arturo no tardó en descubrir que el mérito académico y profesional tenía poco peso frente al nepotismo.

Pese a los procesos legales que “prometen” seleccionar a los perfiles más capacitados, sus compañeros de área eran, en su mayoría, recomendados sin conocimientos técnicos.

La carga de trabajo recaía entonces sobre él, quien debía suplir funciones adicionales debido a la falta de formación de otros, situación que con el paso del tiempo resultó insostenible.

Burnout

El desgaste se intensificó la vez que su jefa directa le pidió justificar la compra de un programa de cómputo por 800 mil pesos, cuando su valor real apenas alcanzaba los 2 mil; por lo que rehusarse a participar en la trampa lo colocó en la mira: lo asignaban a tareas fuera de sus funciones y finalmente lo obligaron a renunciar.

“Me encerraron en una oficina para que les firmara mi renuncia”.

Arturo cayó en una espiral de crisis de ansiedad y estrés severo que lo obligó a buscar ayuda psicológica.

Su caso refleja el rostro más crudo del burnout en empleados del sector público, uno donde la vocación choca con la impunidad y la precariedad institucional.

El burnout: un problema que detiene los cambios

Hasta el 90% de servidoras y servidores públicos en México tienen burnout laboral.

Y pese a que es una realidad plenamente identificada entre pares, se trata de una realidad silenciosa e invisibilizada por el resto de la sociedad civil, medios de comunicación y los que gobiernan en la cúpula, declaró la doctora en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Anahí Gallardo Velázquez.

El burnout laboral en la denominada burocracia de calle es un estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por el estrés crónico derivado de largas jornadas, bajos salarios, falta de pago o prestaciones, necesidad de tener varios empleos o desempeñarse en algo que no gusta, explicó la investigadora.

También, recorrer grandes distancias entre el trabajo y el hogar. La falta de equidad de género. El abuso, acoso o la falta de reconocimiento son los detonantes de la fatiga constante, desmotivación, ansiedad o incluso problemas de salud más graves, comentó.

Y es que de nada sirven las políticas públicas o una “legislación perfecta” si una enfermera del IMSS, un agente del Registro Civil, una persona que trabaja en ventanilla o el magisterio están saturados de trabajo y “no desempañan sus funciones en condiciones dignas para atender a la gente”, dijo la también maestra en Desarrollo Económico por el Instituto Politécnico Nacional.

“La gente piensa que las enfermeras tienen la culpa del mal servicio, cuando en realidad los problemas son responsabilidad de más arriba”.

Estrés laboral

Aunque no son datos específicos para el sector público, según UNAM Global el 75 % de los trabajadores en México sufren de fatiga por estrés laboral y más del 40% de quienes realizan labores de escritorio se sienten exhaustos.

Es decir, nuestro país figura como uno de los países con mayor fatiga por estrés laboral superando los niveles de China, con una estimación del 73% o Estados Unidos con un 59%; siendo el personal de salud uno de los sectores más afectados, detalla también la plataforma informativa de la máxima casa de estudios.

La profesora de la UAM Azcapotzalco ejemplificó con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, el cómo, al ser trabajadores cercanos a Clara Brugada, experimentan riesgos extremos, y como ellos, existen otros servidores públicos expuestos al exceso de trabajo, presión constante y falta de protección.

–Doctora, ¿cómo definir este contexto?, ¿estamos frente a un estado fallido?

–No creo que sea un estado fallido, es un sistema de administración pública con obstáculos que se pueden resolver.

Esta “explotación del servidor público de a pie” es una secuela del modelo neoliberal porque este prioriza la eficiencia, el recorte del gasto y la flexibilización laboral; que en la práctica se traduce en más trabajo con menos personal, sueldos precarios, contratos temporales y nula seguridad laboral, dijo la investigadora.

Bajo esta lógica, explica la académica, los y las trabajadoras de la base de la pirámide dejan de ser un agente del bienestar social para convertirse en una pieza desechable de la maquinaria burocrática, expuesto al desgaste crónico, al burnout y a la deshumanización de su labor:

“Hay que hacer conciencia para no perder este recurso tan valioso que es el recurso humano”.

Burnout y racismo

Existe una relación profunda, aunque poco visibilizada, entre el burnout silencioso de servidores públicos “de a pie” y el racismo sistémico en México, sentenció Briana Gálvez, investigadora de RacismoMx, una asociación civil cuyo objetivo es desarrollar contenido educativo y proyectos de impacto para el combate contra el racismo.

La experta reconoció que quienes ocupan puestos de calle o base en el sector público son en gran medida personas racializadas, especialmente mujeres indígenas, morenas, afromexicanas o mestizas de sectores populares.

“Estas personas ya enfrentan discriminación previa por su origen étnico, nivel socioeconómico, acento o apariencia”, por lo que esta segregación se reproduce dentro del mismo sistema burocrático.

Mediante el trato desigual, las oportunidades limitadas de ascenso y el escaso respaldo institucional, dijo la especialista en estudios africanos.

Según la revista Demography en su informe Skin Color and Social Mobility: Evidence From Mexico, reveló que las personas con piel más clara en México tienen, en promedio, 1.4 años más de escolaridad y perciben un 53% más de salario por hora que aquellas con piel más oscura.

Esta disparidad, dice la publicación editada por la Universidad de Duke, en Carolina del Norte; se traduce en una menor movilidad social.

Y en la concentración de personas racializadas en empleos menos cualificados y peor remunerados, incluyendo muchos puestos en el sector público.

Con datos del INEGI y del Proyecto sobre Discriminación Étnico-Racial, PRODER; el estudio Por mi raza hablará la desigualdad, publicado por Oxfam México en 2022, puso en evidencia cómo la pertenencia étnico-racial sigue siendo un factor determinante en el acceso a derechos y oportunidades en México, pues existe una línea directa entre el color de piel, la identidad indígena o afrodescendiente y las condiciones de vida.

Por ejemplo, en términos educativos sólo el 8.5% de las personas indígenas y el 12.4% de las personas negras o mulatas logran concluir estudios superiores, frente al 25.5% de las personas mestizas y blancas.

En el mercado laboral la desigualdad se entiende que mientras que una cuarta parte de las personas mestizas y blancas ocupa puestos de mayor jerarquía o autonomía, apenas un 10.4% de las personas indígenas y un 13.4% de las afrodescendientes acceden a esos espacios.

La distribución del ingreso económico profundiza aún más el panorama de exclusión, ya que más del 63% de quienes hablan una lengua indígena se encuentran en el nivel económico más bajo.

Y apenas el 2.9% logra posicionarse en el estrato más alto, dice Oxfam en su citado informe.

El lastre colonial en América Latina, y particularmente en México, no solo dejó cicatrices históricas, sino estructuras mentales profundamente arraigadas que siguen moldeando la vida cotidiana, donde “la idea de que la blanquitud representa lo deseable, lo competente o lo civilizado no desapareció”, afirmó Briana Gálvez.

Por el contrario, la idea de “superioridad blanca” se ha refinado y reciclado en sistemas de educación, medios de comunicación y jerarquías laborales; misma que sigue permeando las decisiones de contratación, la representación en espacios de poder y hasta la manera en que se distribuye el respeto social, explicó la profesora.

Para la experta en geopolítica y estudios decoloniales el racismo contemporáneo no siempre se expresa en insultos abiertos, sino en decisiones silenciosas que excluyen al suponer que alguien “no encaja”, “no da el perfil” o “para eso le pago” debido a su color de piel o acento.

Comprender esta herencia no es simple y precisamente por eso es urgente visibilizarla, describe Gálvez, pues la convivencia colonial, donde los cuerpos racializados eran subordinados por el sistema, persiste en nuevas formas como la precarización laboral, la negación de derechos o el racismo institucional.

“El burnout no se distribuye parejo; tiene una dimensión racializada y clasista. No es lo mismo el desgaste de un funcionario federal con acceso a redes de poder, que el de una trabajadora del Registro Civil en una zona marginada”.

Romper el Statu Quo

El burnout laboral no es solo una consecuencia de la falta de política pública o de las interseccionalidades discriminatorias, es también el resultado de una inercia cultural profundamente arraigada en un modelo de dominación que se remonta, en gran parte, a la generación baby boomer, así lo explica el escritor Gael Castillo desde su canal de Tiktok @NezaFilms.

Para el creador de contenidos los boomers son una generación marcada por la idea de que el sacrificio extremo es sinónimo de mérito, que pretende heredar a las siguientes con el discurso de que para “ganarse un lugar” hay que aguantar humillaciones, explotación y jornadas interminables sin cuestionar nada.

“Creen que si se le van a la yugular lo van a ‘fortalecer’, lo van a ‘curtir”.

Aunque nuevas generaciones intentan romper con esa lógica, está el muro de la romantización del trabajo gratuito bajo la idea del “derecho de piso” y el también activista ejemplifica a través de su reel esta realidad citando a personajes públicos como Eugenio Derbez que dicen que, por ser famosos, las nuevas generaciones “deberían hacerle sus redes sociales gratis”.

El cineasta reconoce que comentarios de esa naturaleza, aparentemente inofensivos, son el eco de una mentalidad donde la fama o el poder justifican el bullying laboral y donde la juventud debe pagar su entrada al sistema con tiempo y talento no remunerado.

Esta visión es violenta porque normaliza el abuso y disfraza de oportunidad lo que en realidad es precarización, por lo que el productor Más y más y más flores, 2025, documental en español nominado al Emmy de este año; denuncia que este discurso perpetúa una pirámide donde pocos se enriquecen y muchos se desgastan.

Romper con esa cadena implica dejar de glorificar el agotamiento y empezar a valorar el trabajo digno, justo y bien pagado desde el primer paso.

No se trata de “ganarse el lugar”, sino de reconocer que ya lo tienes por el simple hecho de contribuir con tu energía y conocimiento, enfatizó el también autor de novelas de terror.

Hay solución, pero… ¿hay voluntad?

En México el estrés laboral ha alcanzado niveles alarmantes, según la OCDE; al ser unos de los países más afectados dentro de los miembros de este organismo global, siendo los entornos gubernamentales, especialmente en áreas como salud, educación y seguridad, aquellos que presentan una mayor exposición al agotamiento crónico.

La OCDE ha advertido que el bienestar psicosocial en el entorno laboral debe considerarse una prioridad de política pública.

Como en Promoting Health and Well-being at Work, un informe que recomienda implementar estrategias de prevención en tres niveles como diseño saludable del trabajo, identificación temprana del estrés y acceso oportuno a atención psicológica, particularmente en instituciones públicas donde la presión por resultados, la burocracia y la escasez de personal son comunes.

Otro informe, A New Benchmark for Mental Health Systems, señala que los trastornos mentales representan, en promedio, un costo equivalente al 4.2% del PIB en los países de la OCDE, pero el gasto en salud mental representa apenas el 2.8% del presupuesto sanitario: “Una inversión claramente insuficiente”.

El organismo internacional sugiere que los gobiernos deben predicar con el ejemplo y garantizar condiciones laborales saludables para su propio personal.

Además de incorporar los servicios de salud mental como parte esencial del sistema público de salud y del seguro laboral.

Políticas de bienestar emocional como horarios flexibles, esquemas híbridos de trabajo, capacitación en liderazgo emocional y evaluaciones regulares del clima laboral son otras sugerencias de la agrupación.

En México, aunque existe voluntad política para abordar el problema, como la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas, persiste una falta de atención estructural al tema del burnout dentro del servicio público, reconoció por su parte la doctora en Estudios Organizacionales por la UAM Azcapotzalco, Anahí Gallardo Velázquez.

No existe, hasta ahora, una política nacional integral que evalúe, prevenga y trate los efectos psicosociales del trabajo en las dependencias del Estado.

La salud mental sigue siendo vista como una responsabilidad individual y no como un componente organizacional, explicó la experta.

Para la OCDE, invertir en salud mental laboral no solo es una obligación ética, sino también una decisión económicamente inteligente. ¿La razón?

Mejora la productividad, reduce el ausentismo y fortalece las instituciones públicas.

Aunque para lograrlo se requiere voluntad presupuestal, diagnósticos claros y, sobre todo, la convicción de que el Estado debe garantizar bienestar, empezando por quienes lo sostienen día a día desde la administración pública. Cuéntanos, ¿trabajas o trabajaste en el sector público y tuviste burnout?